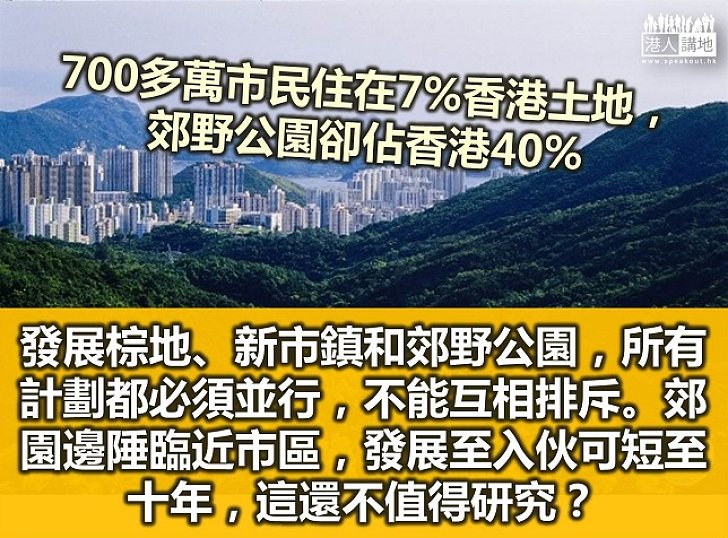

美國一間顧問公司近日公布「全球樓價負擔能力調查」,本港再次成為「全球第一」,不過這個「全球第一」實在不要也罷!該公司的結果很簡單,一個香港家庭要買一個市區500多呎單位,要不穿、不吃、不用18年才能做到!本港樓價高、置業難的問題已嚴重到一個「冠絕全球」的地步,當香港700多萬市民只聚居於香港7%的土地時,我們是否需要新思維,審視各種拓地覓地的方法,多管齊下,包括開發郊野公園邊陲、生態保育價值不高的地帶,而不是停留在理念的爭拗呢?

700萬人居於7%土地

在剛發表的《施政報告》中,特首梁振英提出,生態價值高的土地應納入郊野公園範圍,而生態價值不高、位於邊陲地帶的土地用作公營房屋、非牟利老人院等「非地產用途」;梁振英今早出席行政會議前亦表明,已經請相關政府部門研究選址的問題,認為政府、社會可一起思考問題,衡量得失利弊。

正如文首所言,香港的土地面積本來就不多,全港700萬人大約只居住在7%的土地,相反郊野公園面積則佔香港面積約40%之多,難道我們真的不能夠開發一些生態價值低的郊野公園邊陲土地,解決基層,甚至中產的住屋問題嗎?

多管齊下覓地才是出路

有反對開發郊野公園者質疑,香港有過千公頃的棕地,政府應先發展這類沒有人居住的土地,而不應向郊野公園「開刀」云云。然而,筆者對此其實不敢苟同;首先,香港棕地目前究竟香港有多少,根本沒有一個正式數據,發展局曾指出,新界最少有300多公頃的棕地,是否有過千公頃那麼多,值得懷疑。

再者,棕地業權複雜、位置分散,「收地」已定必花香政府大量寶貴的時間,加上大部份棕地上更有大量經濟作業,若不好好安置,除打擊香港經濟,亦會影響大量僱員及家庭,加上大量前期研究工作,發展棕地成本及時間既不少、亦不短。

筆者絕不反對發展棕地,但始終認為,只有「多管齊下」才是正道。現屆政府扭盡六壬物色可發展土地,其中為香港興建全新「新市鎮」的新界東北發展計劃,在今屆政府任佈終於「上馬」,計劃佔地787公頃,不過扣除綠化帶後,實質發展土地只有320-330公頃,估計可容納17萬人左右。

或者有人會問,既然發展新市鎮可以容納那麼多市民,為何還要發展郊野公園呢?提出質疑者或許有所不知,單以新界東北發展計劃為例,此計劃早於90年代已經開始醞釀,惟要直到今屆才可以落實,20至30年可算「走唔甩」。

相反,有民間研究顯示,部份毗連市區的低生態價值郊野公園用地,例如大欖郊野公園東北面約3%土地(約170公頃),扣除基建用地,相信可提供面積合共60公頃的四個建屋地盤,估計可供應約三萬伙公私營房屋單位,容納九萬人。

此外,上址正是郊野公園的邊陲地帶,鄰近公路、鐵路等交通基建設施,附近錦田南新發展區也將會在2018年起開始發展,屆時會有學校、診所等社區設施,同時發展可產生協同效應;更重要的,上址土地全屬政府所有,不涉「收地」,預計8至10年就可竣工!

從上述研究可見,棕地及新市鎮發展乃「長期供應」選項,政府固然而開始做,而且愈快愈好;然而,這絕不代表棕地研究可完全取代研究發展郊野公園。合適的郊野公園邊陲地帶,在發展時間時已比棕地及新市鎮發展優勝得多,作為「中期供應」選項,對今日香港而言,實在不可或缺。

科學客觀檢視郊野公園

對於社會部分人士而言,郊野公園是碰不得的「聖地」,只要一提「開發」二字就是「不可接受」,套在今天香港的情況,其實頗為「離地」。今日香港,截至去年9月底,公屋輪候冊上有多達28.65萬人,一般公屋家庭申請平均輪候時間為4.5年,而居於「劏房」等根本不宜居住的房屋者,去年年初的數字就達到19.9萬人、全港劏房共有8.88萬間!再者,即使是土地資源更多的美國、韓國及日本等地,國家、國立和自然公園,所佔國土面積最多也只有一成多,香港地少人多,我們為何還要抱持舊思維?

現時,本港對於界定郊野公園的界線未必科學,亦缺少一套生態指標、景觀指標、水流指標以及植物指標等;各方可待政府研究、公布選址及相關資料後再深入討論。誠然,填海、棕地、新市鎮、改劃土地等都是拓地建屋的方法,但當拓地方案都受到制肘之時,多一個選項,就多一個解決問題的機會。在香港,最重要的問題就是地;而綜觀香港土地分布,香港不是缺地,而是尚未善用土地。

原圖:youth.gov.hk

評論