一個圍繞港大民調的學術討論,幾個有關財政預算案的提問,居然令《港人講地》近日遭好幾位專欄作者指控為「攻擊民調」、「天天罵財爺」,實在是有點令人摸不著頭腦。

《港人講地》提出意見,原因很簡單─

●港大民調第一次公布原始數據,當中超過6成受訪者給予特首50分或以上,如果你說50分不是合格,那麼以後請清楚公布評分分布,以及中位數。

●財政司司長曾俊華指,香港最快7年會出現結構性財赤,故打算成立「未來基金」,並稱可能要立法規定何時才可動用這筆公帑。《港人講地》的博客及專家朋友,就上述建議提出疑問,提出其他可有效避免財赤及運用財政儲備的方法。

誠如某專欄作家所言,港大民調負責人「功架已十分嫻熟,而戰鬥力又特強」,難道就偏偏沒有此器度去接受批評,或沒有勇氣去檢視會否有更透明及公道的公布民調資料方式?民調負責人和專欄作者所說的是學術,難道其他人不能談學術?他們的疑問就一定是無的放矢和抹黑謾罵?

政府的理財方針以及財政預算案如何落墨,尚且會花好幾個月去諮詢公眾,難道就偏偏沒有那器度去接受其他專家學者有理有據的批評及提出不同的意見?

公開平台廣邀理性聲音

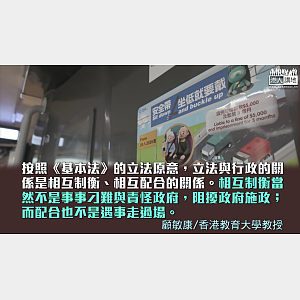

正如我們在網頁的簡介已經開宗明義指出:《港人講地》是希望提供一個理性發聲平台,品評時政,為香港未來出謀獻策;以及匯聚社會各界對各種社會議題的聲音,透過多角度討論,凝聚智慧,共同建立一個自由、開明、平等、互相包容的多元社會。

猶記得我們早前發表的幾篇港大民調相關文章,客觀地指出民調一些可以更完善之處,並就此提出建議,例如:社會長久以來都以「50分為合格」的二元概念去看待民調評分,港大選擇以三分法處理數據(即0-49分為不合格、50分為「一半半」、51-100為合格),因此我們認為有必要公布評分分布和中位數,認為較僅公布平均分為佳。

正如港大民調的聲明所言,「希望學術討論回歸學術層面,對於民研計劃的研究方法及成果,只要是以事論事,文明理性,一律歡迎。」《港人講地》編輯室看不到這些卑微疑問及建議,為何不是理性的學術討論。社會及相關機構有避而不談的必要嗎?如果沒有,這些專欄作者對《港人講地》的批評又是所謂何事?

為何唯獨《港人講地》不可就公共政策提出意見?

某專欄作家公然在專欄上誣蔑《港人講地》「天天罵財爺」,又暗示我們是受到政府中人指使,這無疑是太「抬舉」我們了。

我們重新審視文章後,發現所謂「天天罵財爺」的內容,僅為博客們公開就公共財政理念提出自己的看法,或是專家及學者就此議題接受我們訪問。在財政預算案公布前後,社會都就大眾所關注的議題,包括「未來基金」,提出大量問題,希望財爺可以釐清有關基金是為了積穀防飢抑或是為了投資未來。社會對設立「未來基金」未有共識,大家提出不同意見又有何不可?

如果大家都認同,人人都有權利就公共政策表達意見的話,那麼為何唯獨《港人講地》不可就財政預算案及政府理財哲學提出意見?「天天罵人」的指控,是否有人雙重標準而起?

不以言舉人 不以人廢言

無論是港大民調抑或政府當局,也必須有接受善意意見或批評的胸襟,否則就無法也不可能取得進步。《論語》名言曰:「君子不以言舉人,不以人廢言。」任何的意見,只要是理性有理據的,均具備值得參考的價值,實在犯不著凡事上綱上線,在缺乏分析下便全盤否定一些人或媒體的意見。

《港人講地》一直恪守「對事不對人」的處事態度,因為我們明白,「因人廢言」只是流於「唯恐天下不亂」的小人所為,我們不屑為之,亦敬希批評《港人講地》的大作家同樣秉持這種態度。

若《港人講地》今後有那些文章疑似缺乏理性的論據,編輯室也歡迎讀者不吝指正。

評論