成為基金創辦人、美國風險投資家李世默,本月初在《華盛頓郵報》撰文批評,香港的佔領運動已陷入「廣場統治」的意識形態,運動帶頭人利用民眾對經濟、社會的不滿,將責任錯誤歸結於政治問題,更將矛頭指向北京,情況危險。他又提醒,除非任何一方誤致局勢升級,否則,香港有能力渡過今次危機,指香港在經濟面臨挑戰的情況下,需要的是實幹者,而非革命者。

佔領運動帶頭人誤導民眾

李世默在題為《雨傘革命無法為香港帶來民主,示威者應停手》(The umbrella revolution won’t give Hong Kong democracy. Protesters should stop calling for it.)的文章中直言,香港主流媒體在報道佔領行動時所描述的,「香港市民對政治不滿,並在北京暴政下爭取民主」的說法有誤。實情是,香港的少數激進份子、空想家(ideologues),將市民真正的、對經濟現狀的不滿,以及相應的合法訴求,重塑及演繹,冒稱市民要為香港高度自治而戰鬥。

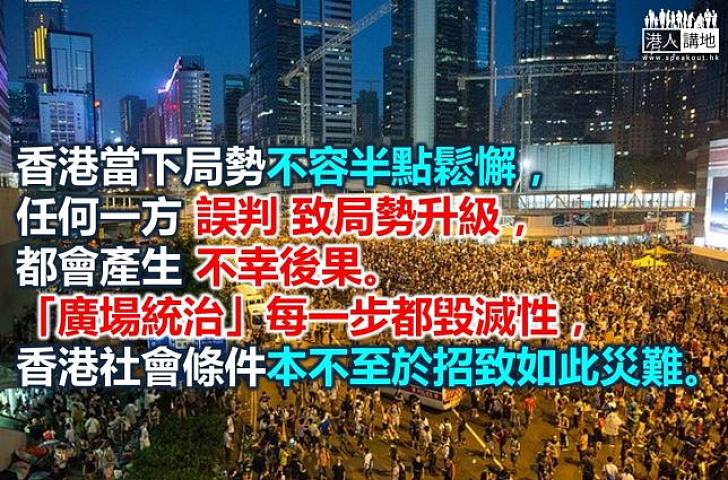

李世默又批評,香港的佔領運動陷入全球性「廣場統治」意識形態,即源自烏克蘭革命誕生地 - 基輔獨立廣場(Maidan),並已蔓延至全球的「廣場統治」意識形態。認為這種趨勢掩蓋了香港問題的真正根源和出路,佔領若繼續惡化,香港不會有好結果。他提醒,當類似的運動演變為一連串暴力衝突,甚至如敘利亞一樣引發有人喪生的流血事件,實際上已經失敗了。他又指,即使類似的運動成功,緊接著的,也只是如烏克蘭一樣的長期動亂甚至自我毀滅。而如埃及一樣的「廣場統治」運動,則陷入佔領廣場——推翻政府——佔領廣場的惡性循環,留下的只是人民麻木、社會混亂甚至暴力統治。

李世默批評,佔領運動帶頭人傳達的信息並不合理,而他們所想像的香港民主的目標和手段亦都是錯誤的。他認為,事實上,當下香港人獲得了前所未有的政治參與度,包括一半的立法會議員由公眾直選產生。 而北京已作出決定,同意香港的行政長官可於2017年由普選產生。北京方面還同意,2017年特首普選時,提名特首候選人的委員會,皆由香港居民組成。

香港應憂慮的是經濟而非政治

李世默認為,香港應更多留意自身經濟發展中的危機,稱香港正在經歷經濟衰退和艱難的社會轉型期,隨內地市場經濟開放度提高,香港基本喪失中國唯一口岸的地位;曾經提供大量就業崗位的香港製造業全都轉移至勞動力更加便宜的地區;全球化進程和中國經濟崛起提升了香港的金融中心地位,但經濟上的好處大多流向了地產商、金融中間商和資本操縱者;收入中位數增長停滯甚至開始下降,而生活成本,尤其是住房成本,卻逐年上漲;香港貧富差距之大,位居世界前列。他認為,民眾對經濟,以至社會現狀的不滿,為「佔中」提供了土壤,但「佔中」的根源和帶頭人們臆想的北京干預並無干係。

他強調,對任何一個政府來說,香港正面臨的經濟問題都是極大挑戰,但佔領運動令這個挑戰雪上加霜,有人更煞有介事將責任全部推給北京政府,把矛頭錯誤地指向對北京方面的擔憂,這個意識形態掩蓋了香港問題的真正根源和出路。

但李世默並未完全悲觀,他認為,香港與埃及、烏克蘭有著本質上的不同。香港經濟發展仍算繁榮,法治並未中斷,資源豐富,足以解決結構性問題。他認為,大部分香港市民都希望解決實際問題,而非沉溺於意識形態之爭。他又引述英國學者馬丁•雅克在《衛報》撰文《大陸是香港的未來而非敵人》中的觀點,稱最重要的是,香港還是經濟繁榮、政治穩定的中國的一部分。

「反佔中」是主流民意

李世默又指,香港主流民意仍是「反佔中」,他舉例,組織者呼籲發動「佔中」已一年之久,香港大學民意研究計劃自2013年4月以來針對「佔中」已做過5次民調,幾乎每次民調都有逾半數受訪者明確反對「佔中」(僅一次例外),而支持「佔中」的比例幾乎只有個位數。運動爆發前夕,當「佔中」和「反佔中」民意直接較量,「反佔中」組織收集的130萬簽名數,也多過「佔中」帶頭者發起並收集的80萬投票。此外,港大民研過去數年的調查顯示,超過80%的港人最關心的問題是民生和經濟,而關心政治的人數比例則只有較低數值的雙位數。

李世默警告,香港當下局勢不容半點鬆懈,若任何一方誤致局勢升級,都會產生不幸後果,「廣場統治」每走一步都會是毀滅性的。當地社會條件本不至於招致如此災難。香港需要實幹者,而非革命者。

原圖:hongkong.coconuts.co

評論