//為了一本參考價值很高的外文書,何鏡堂曾不分晝夜將16萬字抄寫一遍。//

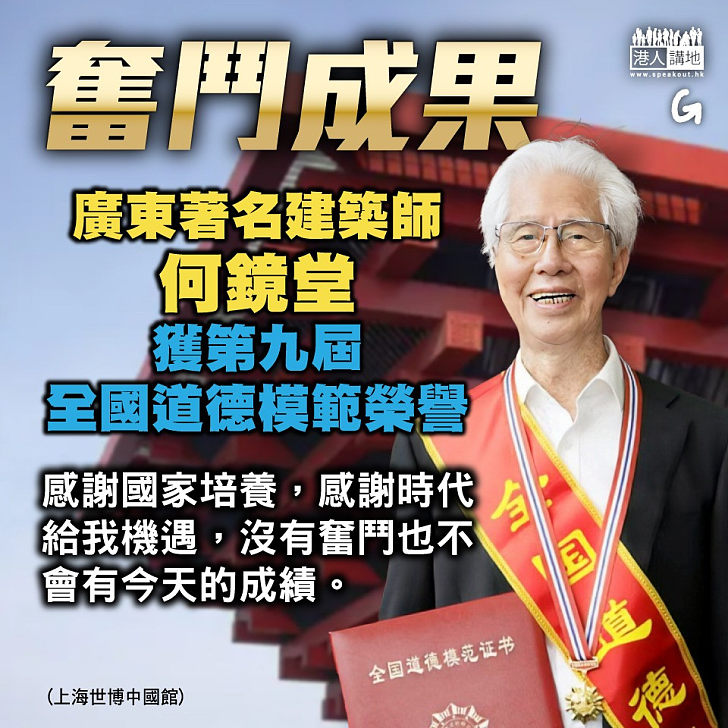

全國精神文明建設表彰大會上周五(23日)在北京召開,中國工程院院士,華南理工大學教授何鏡堂獲全國道德模範榮譽稱號,並參加表彰大會。他翌日載譽返穗受到熱烈歡迎,他在接受媒體採訪時表示,建築已成為自己生命的一部分,「從事建築設計工作,既是一種愛好,也是國家的需要」。

「感謝國家、學校的培養,感謝時代給我這樣一種機遇,感謝和我一起工作的團隊。」現年87歲的何鏡堂表示,因為種種原因,1983年他才重返高校,當時已經45歲。「我起步比較晚,趕上了改革開放發展的好時代。我與祖國同行、和時代同步發展,我所取得的成績,離不開時代給我這樣的機會,當然沒有奮鬥也不會有今天的成績。」

事實上,何鏡堂的勤奮是出了名的。上世紀60年代 ,他在北京準備論文的時候借到一本參考價值很高的外文書。由於借閱期限只有3天,何鏡堂硬是在一個小招待所裡,不分晝夜地把這本16萬字的書抄了一遍。何鏡堂1983年重返高校時,深知自己起步晚,拼了命地要把丟失的時間彌補回來。1986年當上研究生導師、1992年晉升教授、1994年獲評全國設計大師、1999年獲評中國工程院院士。

何鏡堂如今仍奔走在教育和建築事業一線。當記者問及他一路走來的最大動力時,他回答說自己熱愛建築專業,這既是一種愛好興趣,也是使命與責任。

作為當代中國建築學科的領軍人物和公認的建築大師,何鏡堂多年來的作品無數,從改革開放最前沿的深圳科學館,到侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館擴建工程,從驚豔世界的2010年上海世博會中國館,到極具現代嶺南風貌的中國國家版本館廣州館,而由全國政協副主席梁振英牽頭成立的廣州南沙民心港人子弟學校,校園也是由何鏡堂和華南理工大學建築設計研究院團隊負責設計。

何鏡堂說:「我把作品寫在祖國大地上,這些作品代表著這個時代。可能哪天我不在了,但是這些建築還會留下來。」

圖片來源:網上圖片

請Follow我們的YouTube頻道:https://bit.ly/2kgU8qg

下載我們的手機應用程式,收看第一手精彩內容:https://www.speakout.hk/app

評論