早一陣子,筆者回到母校香港大學參加活動,順便到港鐵的香港大學站走走看看。新車站的設施既美觀又實用,令人讚賞。筆者覺得很有意思的是,據悉,當初香港大學站的站名有「石塘嘴站」、「寶翠站」、「大學站」等多個選擇,最後結果是「香港大學站」雀屏中選,而相關的爭論也隨之平息。

筆者從這個案聯想到香港的地方命名程序。現時,香港的地方和街道名稱的命名方法和程序並不一致,當地方名稱出現爭議時,較有可能出現僵持不下的情況。

街道命名方面,我們有明確的法例(香港法例第一三二章《公眾衞生及市政條例》第XA部)可循。根據該法例,地政總署署長獲授權為街道命名。任何人士、機構或政府部門也可以提議公眾街道的名稱,而私家街道的名稱則須由業權人提出。

在為新街道命名的過程中,地政總署測繪處轄下分區測量處會諮詢相關區議會、政府部門和區內機構的意見。測繪處總部會在憲報宣布獲採用的街道的名稱。憲報公告會張貼在測繪處總部、相關的分區測量處和香港中央圖書館,以供公眾知悉。

「太子」原是「旺角」核心

至於地方的命名,現時則是由地名訂正委員會負責。該委員會是一個跨部門小組,由多個政府部門的代表組成,負責建立、實行及檢討地名的訂正,核實及採用的程序。在處理任何地方命名的申請時,該委員會都會徵求區議會的同意,然後在報章刊登廣告,以及在分區的民政事務處、地政處、測量處以及測繪處總部和現場等地點張貼通告,以徵詢公眾意見。獲採用的地名將會在地政總署出版的正式地圖上使用。

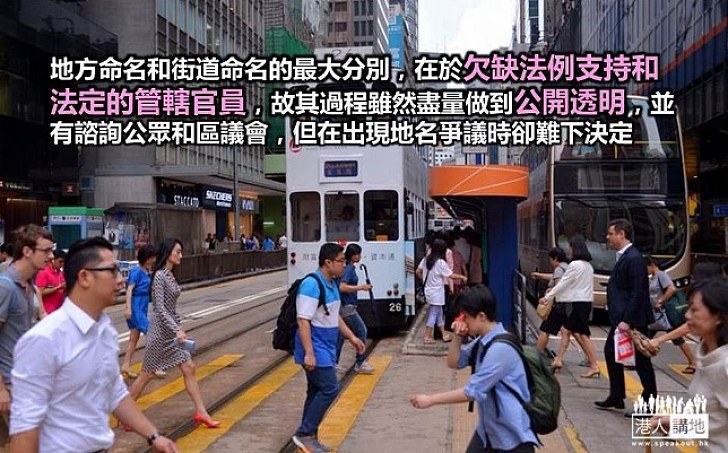

地方命名和街道命名的最大分別,在於欠缺法例支持和法定的管轄官員,因此其過程雖然盡量做到公開透明,並有諮詢公眾和區議會,但在出現地名爭議時卻可能難下決定。此外,獲地名訂正委員會採用的地名並沒有法定地位,公眾不依從使用,政府亦無計可施。

事實上,香港各區的地名曾經隨着發展出現過許多變化,過程中出現爭議或者不同的認知,並不罕見。例如當年香港迪士尼樂園所在地的名稱由「陰澳」改為「欣澳」,就曾有人反對 ;現在很多人稱之為「太子」的地方,據悉在未有地下鐵路之前原是「旺角」的核心;但即使在最新的二○一五年區議會選舉分界圖中,也不見有「太子選區」的蹤影。

雖然在行政管轄和郵政等方面,地方名稱的功能不及街道名稱,但政府近年來推動建設聰明城市(Smart City),其中在城市規劃、交通管理、資源分配等工作中,地名的準確性和認受性都是相當重要。未來香港的大型建設工程和舊區重建項目將陸續有來,地名的相關爭議亦可能變得頻繁。所以筆者建議,政府應該未雨綢繆,就有關事務訂立法例,確立負責的官員,這將對改善公共參與以至施政的效率有正面作用。

原文轉載自《星島日報》 2015年7月4日

原圖:bastillepost

評論