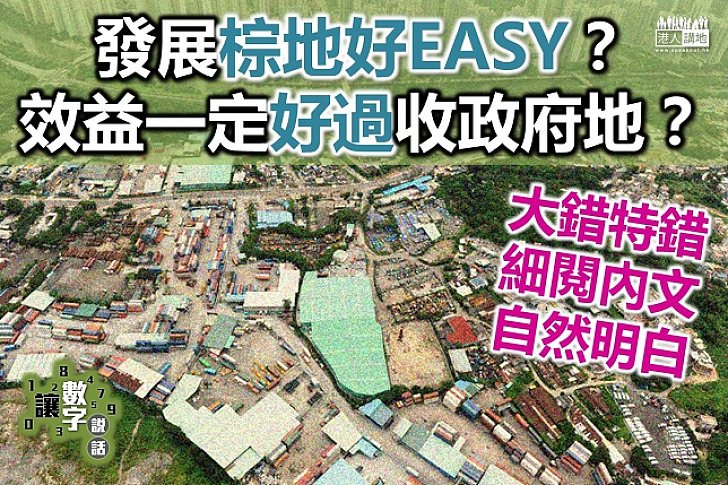

橫洲公屋發展項目牽涉問題複雜,到底政府增闢土地、發展房屋時,應先選用在候任立法會議員朱凱迪眼中無甚作用的「棕地」,還是應先收回業權本來就屬於政府的寮屋地,單是這個問題,社會至今就仍然沒有共識,甚至可以用眾說紛紜去形容。大家要討論是否應先開發棕地前,都應先了解棕地是甚麼。

甚麼是棕地?

其實,「棕地」在世界並無劃一標準定義,不同司法管轄區的定義都各有不同。在英國,棕地泛指之前曾經發展並有潛力日後作重新發展的土地,但在美國,棕地則泛指受污染的廢棄工業用地,在清理後才適合作重新發展。

至於香港,所謂棕地是指位於新界鄉郊地區的農地,特別是相對平坦及較容易到達的地區。這些地區一直充斥各式各樣的工業活動,例如露天貯物、港口後勤設施、工業工場、物流作業、回收場、建造機械及物料貯存等,大多是不配合周圍環境的工業活動。

棕地可以迅速興建房屋?

未必。發展棕地雖然有一定好處,但清理環境的成本同樣需要考慮。清理棕地環境的成本,取決於棕地的污染程度、土地復修工程費用水平及法律責任風險而定。發展商尤其關注的問題是,就棕地過往活動所造成的環境污染而引起的潛在法律責任。

相較拓展未開發土地,發展棕地未必是具吸引力的選擇,因為大部分棕地均位處荒廢或廢棄土地,受到不同程度的污染。英國政府方面就採取不少便利措施,以鼓勵發展棕地,例如由政府進行有關的前期工程,包括進行土地復修,以及提供所需基建、交通網絡及公用設施系統。在美國,如發展計劃有助貫徹執行政府的房屋及就業政策,政府會提供稅務寬減,以此作為鼓勵發展的誘因。

香港發展棕地的挑戰

在香港,一些較具發展潛力的「棕地」和鄉郊土地,其實都需要全面規劃和基建配套,解決交通、環境、水電供應、排污等問題,方可發展。另外,這些土地一般亦夾雜大量私人農地、村屋及寮屋等,發展時不能避免涉及拆遷、收地和補償問題,亦一定程度上影響地區就業和經濟。

另一方面,政府亦不可能尋找零星四散的個別「棕地」地塊作發展之用,一來這些土地在基建、交通、環境及排污等方面未必可以符合發展要求,而單獨為這些個別地塊提供所需的基建配套又未必合乎規模經濟效益。

再者,發展「棕地」一般亦需要適當地整合露天貯物、港口後勤、甚至厭惡性工業設施等,並須配以合適的基礎設施、緩衝區及環境美化的設計、優化土地利用的布局。

發展棕地不必理會其他影響?

當然不是。正如前文所述,現時新界地區的棕地上,不少都有實質和正面經濟價值的行業,例如現時部份棕地被用作露天貨櫃場,正是顯例。

香港是全球最繁忙和最高效率的國際貨櫃港之一,在2015年,香港港口處理了2,010萬個標準貨櫃。現時香港港口每星期提供約340班貨櫃班輪服務,連接香港港口至全球約470個目的地。

另外,去年葵涌-青衣貨櫃碼頭的吞吐量達1,560萬個標準貨櫃,佔港口貨櫃吞吐量78%。餘下22%的貨櫃則在中流作業區、內河貨運碼頭、公眾貨物裝卸區、浮泡和碇泊處及其他私人貨倉碼頭處理。

香港港口和相關航運業更是本港主要的經濟支柱,其中香港貨櫃碼頭及相關產業總值就達240億元,佔香港生產總值1.2%,提供92,000個就業職位,佔全港勞動人口2.5%。

當然,不是說回收棕地發展就會即時令到整個行業崩潰,但每一名市民都必須明白,新界的棕地,正是現時主要存放貨櫃的地點。其他如貨倉、環保回收、汽車維修等行業,對香港都有不可小覷的貢獻,政府當然要積極研究重置上述經濟作業的辦法,但社會人士亦必須明白,這絕非一朝一夕可以完成的工作,在房屋供應極度緊張的今天,我們又是否應繼續抱殘守缺,堅持所有坐落政府土地的寮屋都不遷不拆?

圖片來源:發展局網站

評論