諾貝爾經濟學奨得獎人Joseph Stiglitz 寫了一本暢銷書,書名是Globalization and Its Discontents,中文直譯為「全球化和對全球化的不滿」。多年來反全球化的運動從未停過。要明白全球化緣何產生如此多的反對聲音,我們要知道原來全球化的推動力有如下四個:

一是尋求自身的經濟利益;

一是尋求自身的政治或軍事利益;

一是滿足自身獵奇的興趣;

一是滿足自身對文化交流的渴求。

當然科技也扮演了一個非常重要的角色。但科技發展的背後,多多少少都有上述的影子。很多時候,諸如對利潤的追求或對霸業的嚮往會推動科技的發展;科技的發展然後又再推動經濟活動和軍事活動。科技把過去不可能的變成可能,大大拉近了人與人和國與國的距離。

無論如何,全球化的主要推動力還是人性的自利。歷史上,像玄奘和尚、菩提達摩和鑑真和尚等山長水遠去求道或傳道,畢竟都是異數。西漢張騫出使西域啟動了藉絲綢之路逾千年的跨國跨洲文化和貿易往來,本質主要也是政治利益和經濟利益驅動。

一般而言,歷史上的全球化常常都有以強凌弱的慣例。西方國家在非洲隨便擄走黑人去當作奴隸販賣;歐洲國家中,強大如英國法國西班牙、小如葡萄牙比利時荷蘭,都強搶土著土地並殺害他們的歷史。對北美南美澳大利亞的土著而言,全球化就是災難。原住民本來早已在當地生話了多個世紀。他們沒有招惹別人,但是人家仍會找上門。

今天昔日叢林文化、弱肉強食表面上已成過去,平等自由文明法治民主變成普世價值。然而弱肉強食以強凌弱的情況依然存在,只是以較隱晦的形式進行。

由於科技的發展,其中尤其是資訊科技的發展,全球化的步伐加快了很多。市場的規模和分工的精細使很多昔日視作奢侈品的產品今天已入尋常百姓家,但與此同時,貧富懸殊的程度又再上一層樓。在美國,最近的數據顯示:2021年㡳最富有的0.1%竟佔了全國財富的19.1%。

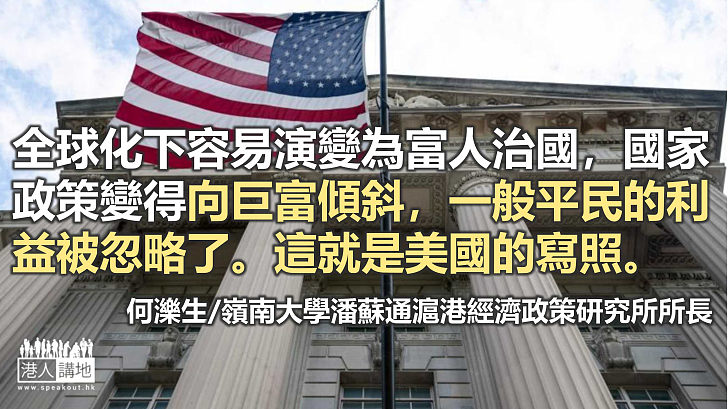

全球化下資本主義使部分有稀有條件的人和跨國企業賺得巨富,而財富又往往與權力勾結,遂演變為plutocracy (富人治國) ,國家政策變得向巨富傾斜,一般平民的利益被忽略了。這就是美國的寫照。

全球化下有一些工種由於可以靠較廉價的遠方的勞工取代,工資大幅滯後 (主要為低技術勞工);相反,有些工種的供應本來就較低又不可能短時間內靠培訓(主要為高技術人員)增加,因為全球需求殷切工資大幅上升。全球化資本主義下,罕有的東西(如bitcoin, NFT) 可能獲全球游資追捧,價格飛升到難以置信的水平。由於美元的特殊地位,美國推大規模量寬,而財政赤字又十分龐大,2020年聯邦政府赤字近GDP的15%,而2021年雖略降,國會預算辦公室仍估計達GDP的13.4%,美國製造的通漲難免會波及其他地區。現時收水,會否演變成金融危機,要看美國如何處理中美關係。筆者認為如果中美關係鬧僵,會大大增加危機爆發的機會。

原圖:新華社

請Follow我們的YouTube頻道:https://bit.ly/2kgU8qg

下載我們的手機應用程式,收看第一手精彩內容:https://www.speakout.hk/app

評論

+85298****49

4年前+85298****49

4年前+85291****52

4年前沒有更多評論

沒有更多評論