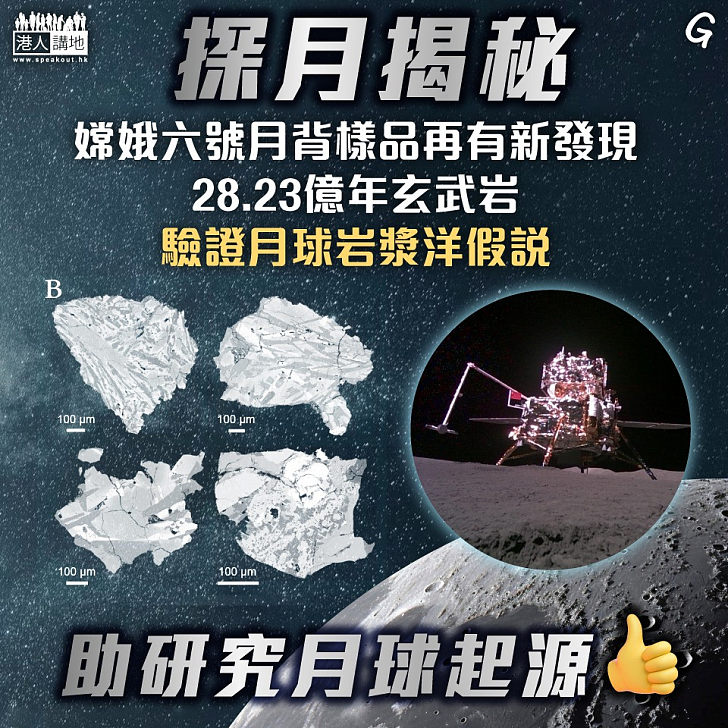

//嫦娥六號帶回的月球樣品,為月球岩漿洋假說補上了缺失的月背「拼圖」。//

嫦娥六號月背樣品又有新發現,由國家航天局組織的聯合研究團隊通過研究嫦娥六號月背樣品中的玄武岩,驗證了全月尺度月球岩漿洋假說,並提出形成月背南極-艾特肯盆地(South Pole–Aitken basin)的巨大撞擊可能改造了該區域的早期月幔,為探索月球起源和演化提供關鍵科學依據。

相關論文周五(28日)在國際學術期刊《科學》》(Science)上發表。該期刊審查者評價:「該手稿報道了來自嫦娥六號樣品的一些首批科學數據,這些來自月背的樣品非常重要且有趣。樣品的極端新穎性及其對我們認識月球的影響,使這些成果值得發表。」

該研究成果是嫦娥六號月球樣品先期研究系列重大成果之一,是國家航天局開展有組織月球樣品科學研究的首次實踐。

論文第一作者兼共同通訊作者、中國地質科學院地質研究所副研究員車曉超表示,月球岩漿洋假說最早提出於1970年,是月球起源與演化的一個重要假說。該假說提出,月球形成之初,曾呈現為全月範圍的岩漿海洋。隨著岩漿洋冷卻結晶,較輕的礦物上浮形成月殼,較重的礦物下沉形成月幔,殘餘熔體形成月殼和月幔間的克里普物質層。

此前的相關研究,只為這一假說提供了來自月球正面的證據。嫦娥六號帶回的月球樣品,為這一假說補上了缺失的月背「拼圖」。

論文共同通訊作者、中國地質科學院地質研究所研究員龍濤說:「玄武岩是月幔岩漿上湧並噴發到月表冷卻形成的,能夠為研究月球岩漿演化提供直接證據。」研究團隊對嫦娥六號月背樣品進行分析發現,月球背面也存在克里普物質層,且月球背面和正面的樣品中玄武岩成分相似,表明月球形成初期應存在全月尺度的岩漿洋。

此外,同位素定年結果顯示,是次研究樣品中玄武岩的主體形成年齡為28.23億年,為月球背面晚期火山活動提供關鍵年代學證據。

對月背玄武岩中鉛同位素的研究還揭示,月球的正面和背面在岩漿洋結晶後的演化過程存在差異。而大型撞擊會使月球鉛同位素組成產生變化,研究團隊由此判斷,形成月背南極-艾特肯盆地的巨大撞擊,可能改造了該區域月幔的物理化學性質,導致如今月球正面和背面呈現出顯著的差異。

下一步,研究團隊還將開展月球與太陽系早期撞擊事件和月球深部物質等方面的研究。

圖片來源:網上圖片

請Follow我們的YouTube頻道:https://bit.ly/2kgU8qg

下載我們的手機應用程式,收看第一手精彩內容:https://www.speakout.hk/app

評論