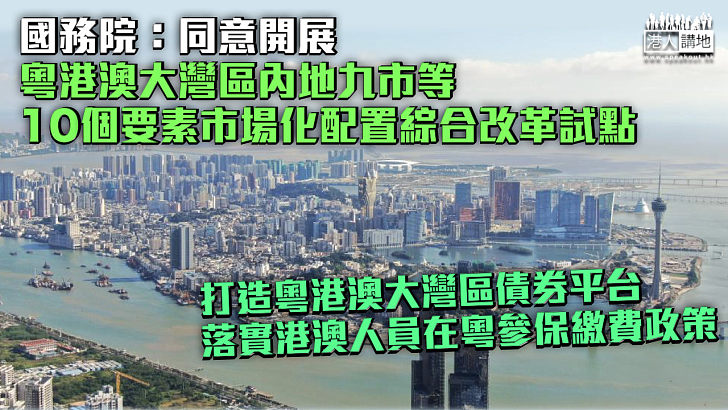

據國務院網站今日公布,國務院批覆同意自即日起兩年內開展10個要素市場化配置綜合改革試點,當中包括粵港澳大灣區內地九市要素市場化配置綜合改革試點實施方案,共分為7大方面22條內容。

國務院批覆內容顯示,10個要素市場化配置綜合改革試點,分別為北京市、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、河南省、湖南省、廣東省、重慶市、四川省人民政府,其中粵港澳大灣區內地九市的試點範圍,包括廣東省廣州市、深圳市、珠海市、佛山市、江門市、肇慶市、惠州市、東莞市、中山市全域。

具體實施方案內容如下:

一、促進技術要素成果轉化

(一)健全職務科技成果產權制度。有序開展賦予科研人員職務科技成果所有權或長期使用權試點,將經驗推廣到珠三角國家科技成果轉移轉化示範區範圍內的公立高校和科研機構。支持國有科技型企業將研發團隊及重要貢獻人員對科技成果轉化轉讓淨收益的分享比例提高至50%以上。

(二)完善科技創新資源配置方式。鼓勵建立主要由市場決定的科技項目遴選、資源配置、成果評價制度。支持國家級科研機構和教育部直屬高校在粵新型研發機構按規定享受地方優惠政策,推進新型研發機構創新發展。支持推廣企業創新積分制,優化企業科技特派員制度。支持行業領軍企業牽頭組建創新聯合體,探索實施首席科學家負責制,與國家實驗室、科研機構等聯合承擔國家重大科技項目。

(三)促進技術要素與資本要素融合發展。支持完善科技信貸風險準備金使用方式。推進國有創投機構改革,完善政府投資基金績效評價體系,支持開展不穿透到單個項目的綜合考核、審計與評價。優化知識產權交易服務市場。

二、提高土地要素配置效率

(四)探索土地管理制度改革。創新綠地用地規模管理模式,探索特大城市、超大城市大片綠地等連片開敞空間依法辦理用地手續但不納入城鄉建設用地規模管理。按照國家明確的範圍、標準和規則,開展城鄉建設用地增減掛鉤節余指標調劑。

(五)優化產業用地供應方式。鼓勵採用長期租賃、先租後讓、租讓結合、彈性年期供應等方式供應產業用地。優化工業用地出讓年期,完善彈性出讓年期制度。推動產業用地實施「標準地」出讓,建立健全投資強度、容積率、畝均稅收、就業貢獻、研發經費投入強度等控制指標體系。推進不同產業用地類型合理轉換,完善土地用途變更、整合、置換等政策。

(六)以市場化方式盤活存量土地。制定城鎮低效用地認定標準,鼓勵通過依法協商收回、協議置換、費用獎懲等措施盤活城鎮低效用地。探索存量工業用地盤活利用,深化「三舊」(舊城鎮、舊廠房、舊村莊)改造和村級工業園整治。支持在國有企業改制中對廣東省政府批准實行授權經營或國家控股公司試點的企業,經依法批准採用授權經營或國家作價出資(入股)方式配置土地。在確保運營安全的前提下,支持創新地上地下空間綜合利用方式,完善城市公共交通場站用地政策。可根據實際情況選擇需求緊迫、條件成熟的城市,探索開展工商業用地使用權續期試點。支持通過土地預告登記實現建設用地使用權轉讓。

(七)建立健全城鄉統一的建設用地市場。因地制宜探索多元化保障農民戶有所居,探索通過出租、入股、合作等方式盤活利用閒置農房的有效路徑。按照國家統一部署,有序推進農村集體經營性建設用地入市改革。加快建設統一的土地二級市場交易平台,建立規則統一、規範透明的農村產權流轉交易市場體系。

(八)推進合理有序用海。深化陸源入海污染治理,實施重點海域綜合治理攻堅,持續改善近岸海域環境質量。強化海域海島使用精細化管理,開展近海海底、養殖用海調查,構建海洋大數據平台。深化海域海島有償使用改革,探索養殖用海市場化出讓,探索對助航導航、測量、氣象觀測、海洋監測和地震監測等公益設施用島簡化審批手續和申請材料。推進海域使用權不動產登記制度創新,支持海域使用權通過申請批准或者採取招標、拍賣、掛牌方式出讓,探索按照海域的水面、水體、海床、底土等分層設立使用權。

三、引導人力資源要素暢通流動

(九)深化戶籍制度改革。全面實施居住證制度,擴大居住證附加的教育、住房保障等基本公共服務範圍並提高標準,完善以居住證為主要依據的隨遷子女入學政策,支持城鄉非就業居民持居住證參加廣東城鄉居民醫保。建立以身份證為標識的人口管理服務制度,全面實施實有人口居住登記和流動人口電子居住證管理,實現戶籍、教育、民政、衛生健康、社保、醫保等部門人口服務基礎信息共享。搭建人口發展監測分析系統。建立健全與地區常住人口規模相適應的財政轉移支付、住房供應、教師醫生編制等保障機制。支持粵港澳大灣區內地九市加大事業編制統籌力度。

(十)暢通勞動力和人才社會性流動渠道。指導用人單位採取符合實際的引才措施,不以人才稱號和學術頭銜等人才「帽子」引才、不搶挖中西部和東北地區合同期內高層次人才。引進戰略科學家和擁有顛覆性技術的創新創業團隊、「高精尖缺」人才,在編制、崗位、工資方面可「一事一議、一人一策」。支持事業單位通過特設崗位引進急需緊缺高層次專業化人才。支持建立技能學分制。推進流動人員人事檔案數字化。

(十一)激發人才創新創業活力。逐步向試點城市事業單位和科技型企業下放高級職稱評審權限,支持符合條件的社會組織承接職稱評審。支持事業單位科研人員按照有關規定離崗創辦企業,高校、科研院所可設立流動崗位吸引具有創新實踐的企業家、科技人才按照有關規定兼職。支持探索外籍人才停居留便利制度,落實港澳人員和外籍人才在粵參保繳費政策,實現人才「優粵卡」全省一卡通行。完善薪酬調查和信息發布制度。

四、加快培育數據要素市場

(十二)完善公共數據開放共享機制。支持建設省市一體化「一網共享」平台。全面推廣首席數據官制度,探索公共數據資產化管理。探索開展政府數據授權運營,建設公共數據運營機構。完善「開放廣東」平台,優先推進企業登記、衛生健康、交通運輸、氣象等高價值數據集向社會開放。

(十三)拓展規範化數據開發利用場景。支持探索數據要素標準化,推動人工智能、區塊鏈、車聯網、物聯網等領域數據採集標準化,推廣數據管理能力成熟度評估。支持構建農業、工業、交通運輸、教育、安防、城市管理、公共資源交易等領域數據開發利用場景,推動建立工業基礎大數據庫,加快制造業數字化轉型。探索以數據為核心的產品和服務創新,深化全球溯源中心應用,推動「區塊鏈+政務服務」創新應用。

(十四)加強數據安全保護。支持制定省市兩級各部門及相關行業和領域的重要數據目錄。加強數據隱私保護,完善個人信息授權使用制度,支持探索設立公益性的個人數據服務機構。建立數據安全使用承諾制度。運用可信身份認證、數據簽名等數據保護措施和區塊鏈等新技術,強化對算力資源和數據資源的安全防護。支持探索建設數據平台存儲國家核心數據和重要數據。探索跨境數據流動監管方式。

五、增強資本要素配置能力

(十五)增加有效金融服務供給。推進省內各級融資信用服務平台融入國家產融合作平台和全國一體化融資信用服務平台網絡。推動商業銀行、供應鏈龍頭企業在依法合規、風險可控前提下合作開展供應鏈金融業務模式和風險管理創新。支持穩步推進農村信用社聯合社改革。探索創新數字人民幣應用場景。

(十六)發展多層次資本市場。支持深圳證券交易所繼續完善上市制度,發揮好全國中小企業股份轉讓系統轉板上市功能,打造粵港澳大灣區債券平台,建立連接技術市場與資本市場的全國綜合服務平台。高標準建設廣州期貨交易所,不斷健全品種體系。支持區域性股權市場建設擬上市企業綜合培育平台,穩慎探索私募股權和創業投資份額轉讓,加強與全國中小企業股份轉讓系統的合作銜接。

六、加強資源環境市場制度建設

(十七)加快完善資源市場化交易機制。支持逐步構建完善的「中長期+現貨」、「電能量+輔助服務」電力市場交易體系,鼓勵各類經營主體提供多元輔助服務。支持通過市場化交易形成燃煤發電上網電價,促進下游電價與上游煤價有效聯動傳導,提高電力中長期交易簽約履約質量。深化南方電力現貨市場建設,推動市場長周期運行,推動省間送電參與廣東電力現貨市場。推動電力交易機構獨立規範運行。深化天然氣市場化改革,支持依托現有交易場所依法合規開展天然氣交易,提高儲氣調峰和氣量平衡輔助服務能力。

(十八)探索構建統一的綠色要素交易體系。支持依托公共資源交易平台和現有交易所開展綠色要素交易,推動電力交易市場、綠電交易市場、碳交易市場等協同運行。積極推動綠色電力交易和綠色電力證書交易。深入參與全國碳排放權交易市場,推動地方碳排放權交易市場逐步納入全國統一碳市場。培育區域用水權交易市場。推動排污權交易與排污許可制度有機銜接,完善排污權市場化交易制度。支持依托現有交易場所依法合規開展海洋資源交易。推進自然資源確權登記。穩步開展生態產品總值試算,探索將生態產品價值核算基礎數據納入國民經濟核算體系。

七、全面提高要素協同配置效率

(十九)強化新業態新領域和服務業要素保障。聚焦深海、航空、生命健康、新型能源、人工智能、現代種業等新業態新領域,推動生產要素創新性配置,促進各類先進生產要素向發展新質生產力集聚。用好深圳、廣州南沙(大灣區)、粵澳橫琴國際先進技術應用推進中心等現有創新平台,率先推動海陸空全空間智能無人體系應用和標準建設。加快構建綠色能源等領域准入政策體系,積極擴大數字產品市場准入。完善主要由市場供求關係決定要素價格機制,防止政府對價格形成的不當干預。健全勞動、資本、土地、知識、技術、管理、數據等生產要素由市場評價貢獻、按貢獻決定報酬的機制。深化服務業領域改革,研究推動商業醫療補充保險政策落地,加強要素綜合配置保障。

(二十)推動人力資源市場一體化。在除廣州市、深圳市外的城市開展戶籍准入年限同城化累計互認,探索居住證互通互認制度,加快消除城鄉區域間戶籍壁壘,統籌推進本地人口和外來人口市民化。推動人力資源信息共享、公共服務就業平台共建。探索外國人來華工作便利化。依托全國一體化政務數據共享樞紐,開展基本醫療保險異地就醫直接結算工作,推動病歷、醫學檢驗檢查結果等跨地區、跨機構共享互認。

(二十一)推動技術市場一體化。推動科技創新券在城市間政策銜接、「通用通兌」。支持共建科技資源共享服務平台、科技研發和轉化基地,組建技術交易市場聯盟,聯合攻關產業關鍵共性技術。加快建設技術轉移轉化平台。支持高等院校、科研院所、企業等創新主體聯合組織或參與國際大科學計劃和大科學工程,設立急需的科技類國際性產業與標準組織,探索共建應對國際技術壁壘的評議檢測平台。

(二十二)推動政務服務一體化。除法律法規另有規定或涉密等外,政務服務事項全部納入政務服務平台辦理,全面實現同城化「一網通辦」。加強民生檔案異地查詢聯動。消除經營主體異地遷址隱形阻礙,推動各類審批流程標準化和審批信息互聯共享,加強全鏈條核查和監管,推動守法規範經營。

圖片來源:新華社

請Follow我們的YouTube頻道:https://bit.ly/2kgU8qg

下載我們的手機應用程式,收看第一手精彩內容:https://www.speakout.hk/app

評論